Sajak-sajak Muhd. Sholihin

Suara Uang

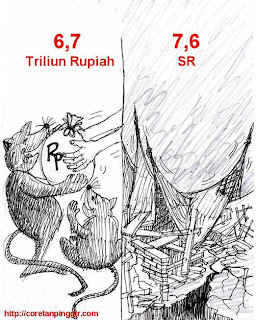

Tak lama lagi akan bubat di tanah Raja Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa ini. Akankah kita berkuah uang lagi. Sudah hampir pecah telingga ini, mendengar gemerincing uang yang 'kau' hamburkan di gelangang pembunuhan tersembunyi,pada pemilihan di ujung senja. Tuan! Suara rakyat memang murah, tapi tidak hati mereka.

Tuan! Tambur telah ditabuh. Ke sanakah kau akan menyusup? Membawa banyak buntil uang.

Mungkin bagimu uang sakti. Karena ia bisa membeli nyawa, bahkan suara. Sungguh, tuan kau hanya bisa menguasai suaraku tapi tidak hatiku. Jika masih saja kau mengandalkan uang, maka kian ditampiklah dirimu oleh jelata, yang hampir melata oleh bau karet, yang diperam satu tahun.

buat tuan yang berlaga untuk Dharmasraya

ini suaraku, yang sengau. tapi cukup melegakan jelata, yang baru saja bangun untuk kembali menghitung batang karet, yang mulai tua

Yogyakarta, 11 Februari 2010

Sukma Nietzsche

Kita terlempar, menjadi pertapa sunyi di kali kehidupan. Kita terlempar, menjadi gerombolan pada "lontar prasasti", yang tak lagi sakti, bahkan telah kehilangan sukma. Kita terlempar oleh gejolak hati yang tak pernah reda di tepi kehidupan. Kita sama-sama meminggirkan sukma. Lebih tinggi, kita telah menyandera Tuhan dalam bilik yang teramat sempit bau pesing, yang baru saja kita kencing.

Rumah, yang dibangun rakyat. Kini telah menjadi kandang, tempat kita meringkik seperti kuda pada musim kawin. Sama-sama naik birahi. Ya, karena sukma kita telah dijarah, menjadi bara dalam lintuni-lintuni "kambing hitam".

Kemanakah kita, mencari sukma

Kalau bukan, pada seulas kata pada apalagi. Karena kata adalah racun. Karena kata adalah sebilah badiak. Juga karena, kata adalah qalam tanpa suara. Menjadi hantu, iblis dan setan bagi mereka yang suka menjarah.

Surat buat tubuh-tubuh meribut, menjagal tenang dalam lautan sorak-sorai tak bertuah

Di Bawah Langit Mataram, yang Meredup Padam. 10/02/2010.

Tubuh Tratoar

Sudah penat siang tadi ku telisik hidup, mengulai takdir agar berbunga padi. Tapi tetap saja, semuanya tak berubah, seperti batu. Siang telah berputar, pada pusara waktu dirampas senja. Matahari mati sejenak, digengam rembulan. Tubuh ini pun layuh memilih menjadi tubuh tratoar. Aku setubuhi tratoar, melahirkan gemuruh nafas yang mereda.Seperti biasa, usai ku gulai takdir yang liat. Aku rebah di pinggir jalan, tertidur pulas, tidak di atas busa. Tapi di atas tratoar. Mereka, yang menyetir besi, mengira aku mati. Karena telingga ini begitu bebal bising.

Aku bukan, mati

Hanya saja, entah dunia atau Tuhan mengkehendaki aku tetap menjadi tubuh tratoar. Menjadi malaikat trafick light, bagi Tuhan. Tapi bagi rahwanan kota aku adalah perusak. Mereka yang memiliki sayap, belati, dan badiak capital, jijik pada ku. Kata mereka, aku sampah.

Aku bukan sampah!

Tapi hanya tubuh tratoar, yang tak diberi ruang untuk merangkak dalam hidup. Aku pun hanya menjadi pembalak sampah dari sisa-sisa rahwana kota.

Puisi buat gembel di bawah lampu tratoar. Tidurmu begitu pulas! Kendati dunia tak berpihak padamu!

Timoho, 9/2/2010.

Rantau tanpa Akar

Ini lakumu. Lihat dirimu begitu dekat di bibir jurang, selangkah lagi kau akan jatuh. Tapi ku lamat bibirmu tetap keras dalam tarian sundalmu. Kata-katamu, "kita dari kelompok besar", menjadikan dirimu tak lebih dari sundal, tanpa celana dalam. Terakhir tubuhmu, yang tambun itu kau jatuhkan pada gelimang "pongah", yang kau katakan "nikmat". Sehingga sesekali kau onani sendiri.

Rantau tanpa Akar

Bukan 'ku tak mau, menampari. Tapi rantau masih bertuah bagiku. Kendati tidak bagimu. Maka ku serahkan rajam pada zaman. Agar tubuhmu yang tambun itu, limpung dalam bebal lalu mati tertindih egomu sendiri.

Rantau tanpa Akar.

Aku kini tak peduli!

Demangan Baru, 6/02/2010

Nafas Kata

Di bawah jembatan, tubuh itu dihimpit hidup. Lalu lalang gergaji kelas berseliweran membelah jalan. Tubuh itu tetap pulas, menjarah bising menjadi nyanyian alam bagai di hutan rimba. Lalu bangun, terhuyung dihentakkan cacing yang marah menerjang perut. Mata pun merah-nanar. Kepalanya pecah dalam makian terhadap Tuhan. Kenapa 'Kau, kukuhkan "kuasa" pada Laki-laki itu. Bukan ia pacakkan belanak dalam belantara hidup yang berwarna biru, berlambang bintang. Bukankah ia telah menjadi "pejagal" dalam carik-carik pidato, merebahkan tubuh ringkih rakyat yang sekarat dilumat "ketiadaan". Tuhan kau telah salah.

Tuhan, ini nafas kata laki-laki yang dihimpit hidup

Demangan Baru, 07 Februari 2010

Gerai Waktu

Sang Penabuh Waktu telah melentikkan jarinya buatmu. Ia raut usia kian halus, kian singkat. Kita kian menghujung menepi. Pada tepian waktu, jingga masih saja menyemburat mengurai harapan kian lerai dalam keinginan dan cita-cita. Bagaikan lentik jari ibu pada batas lelap, waktu telah membelaimu hingga pulas dalam tidur yang membangunkan. Waktu bagaikan denting. Ia ingatkan dirimu akan sebuah hakikat hidup. Denting itu menjadi tari yang diiringi sejuta sayap malaikat, dan kibasan sejuta selandang bidadari menjadi lintuni yang mengiringi pagi akan kebaikan, cinta, dan nurani. Ia lintuhkan hidupmu sebagai titik dan masih ada titik berikutnya yang lebih panjang dan kekal. Pada titik itulah dirimu akan berlabuh.

Aku disini, buat kau tegar

Menemani hingga ujung waktu lerai di tepian awal. Aku akan terus menari dengan gemelan cinta yang kau tabuh begitu lembut dan halus. Kita bakal melewati lorong dan gerai-gerai waktu itu, kendati gerimis luruh bersama pusaran badai dan debu yang kian berseliweran. Aku menarikan diwan, sebagai doa agar Tuhan menaburkan bunga pada jalan menjadi setapak kebaikan dan berbungan keindahan. Karena itu, mari kita terus mendayung hingga batas waktu.

Buatmu yang tengah Larut dalam Hari Jadi

Laraplah dengan cinta dan rasa

Demangan Baru, 2/02/2010

Kerikil-Kerikil di Kepala

Mereka berserak di jalan ketika nafas tak lagi senada. Ketika rasa telah terbelah "pembohongan". Mereka meluncur dari semak-semak liar, berkali-kali mereka diinjak, tapi diam. Tapi setelah kebohongan lalu-lalang di kepala, tak sudi memuncak menjadi kerikil-kerikil tajam. Ya, mereka tumpah ke jalan hanya menjarah "pembohongan", lalu menukarnya dengan bunga melati buat pengantin masa depan.

Kerikil-kerikil di Kepala

Bagaikan busur yang dilepas dari kegelapan. Mereka meluncur sebagai cahaya. Tapi sayang, kemudian padam oleh otak yang tumbuh dari cawan "liur" berbisa, yang baru saja "mematuk" kebohongan menjadi "bunga" melenakan pengantin, yang kata mereka telah dinikahi sebanyak enam puluh lima persen seratus hari yang lalu.

Kerikil-kerikil di Kepala

Tangis anak tak berbapak. Degup perut kami, yang tak mencerna nasi lebih dari satu hingga dua hari, masih menunggu kerikil-kerikil menjadi lintuni yang sangup menyalak "otak berbisa", agar mengigil, lalu batu.

Demangan/29/01/2010

Secarik

Bagai air,

Kau teteskan secarik langam hidup, pada legam hati

Menyudahi rasa yang terbengkalai, karena patah

Secarik itu menjadi sebatang riung , menarikan rindu pada talang.

Bagai air,

Kau tetesi secarik penat, menjadi beliung di penanakan harapan

Secarik itu memugari takut, menjadi pagar bunga

Menjadi aroma kala anak-anak mengukuri jarak dengan benang mereka.

Ya, kaukah itu?

Kata secarik, iya. Begitu kau ronggoh hati pada sebongkah tanah gersang

Menjadi oase, menunggu kaktus berbunga rindu.

Demangan Baru 25/01/2010

Tak lama lagi akan bubat di tanah Raja Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa ini. Akankah kita berkuah uang lagi. Sudah hampir pecah telingga ini, mendengar gemerincing uang yang 'kau' hamburkan di gelangang pembunuhan tersembunyi,pada pemilihan di ujung senja. Tuan! Suara rakyat memang murah, tapi tidak hati mereka.

Tuan! Tambur telah ditabuh. Ke sanakah kau akan menyusup? Membawa banyak buntil uang.

Mungkin bagimu uang sakti. Karena ia bisa membeli nyawa, bahkan suara. Sungguh, tuan kau hanya bisa menguasai suaraku tapi tidak hatiku. Jika masih saja kau mengandalkan uang, maka kian ditampiklah dirimu oleh jelata, yang hampir melata oleh bau karet, yang diperam satu tahun.

buat tuan yang berlaga untuk Dharmasraya

ini suaraku, yang sengau. tapi cukup melegakan jelata, yang baru saja bangun untuk kembali menghitung batang karet, yang mulai tua

Yogyakarta, 11 Februari 2010

Sukma Nietzsche

Kita terlempar, menjadi pertapa sunyi di kali kehidupan. Kita terlempar, menjadi gerombolan pada "lontar prasasti", yang tak lagi sakti, bahkan telah kehilangan sukma. Kita terlempar oleh gejolak hati yang tak pernah reda di tepi kehidupan. Kita sama-sama meminggirkan sukma. Lebih tinggi, kita telah menyandera Tuhan dalam bilik yang teramat sempit bau pesing, yang baru saja kita kencing.

Rumah, yang dibangun rakyat. Kini telah menjadi kandang, tempat kita meringkik seperti kuda pada musim kawin. Sama-sama naik birahi. Ya, karena sukma kita telah dijarah, menjadi bara dalam lintuni-lintuni "kambing hitam".

Kemanakah kita, mencari sukma

Kalau bukan, pada seulas kata pada apalagi. Karena kata adalah racun. Karena kata adalah sebilah badiak. Juga karena, kata adalah qalam tanpa suara. Menjadi hantu, iblis dan setan bagi mereka yang suka menjarah.

Surat buat tubuh-tubuh meribut, menjagal tenang dalam lautan sorak-sorai tak bertuah

Di Bawah Langit Mataram, yang Meredup Padam. 10/02/2010.

Tubuh Tratoar

Sudah penat siang tadi ku telisik hidup, mengulai takdir agar berbunga padi. Tapi tetap saja, semuanya tak berubah, seperti batu. Siang telah berputar, pada pusara waktu dirampas senja. Matahari mati sejenak, digengam rembulan. Tubuh ini pun layuh memilih menjadi tubuh tratoar. Aku setubuhi tratoar, melahirkan gemuruh nafas yang mereda.Seperti biasa, usai ku gulai takdir yang liat. Aku rebah di pinggir jalan, tertidur pulas, tidak di atas busa. Tapi di atas tratoar. Mereka, yang menyetir besi, mengira aku mati. Karena telingga ini begitu bebal bising.

Aku bukan, mati

Hanya saja, entah dunia atau Tuhan mengkehendaki aku tetap menjadi tubuh tratoar. Menjadi malaikat trafick light, bagi Tuhan. Tapi bagi rahwanan kota aku adalah perusak. Mereka yang memiliki sayap, belati, dan badiak capital, jijik pada ku. Kata mereka, aku sampah.

Aku bukan sampah!

Tapi hanya tubuh tratoar, yang tak diberi ruang untuk merangkak dalam hidup. Aku pun hanya menjadi pembalak sampah dari sisa-sisa rahwana kota.

Puisi buat gembel di bawah lampu tratoar. Tidurmu begitu pulas! Kendati dunia tak berpihak padamu!

Timoho, 9/2/2010.

Rantau tanpa Akar

Ini lakumu. Lihat dirimu begitu dekat di bibir jurang, selangkah lagi kau akan jatuh. Tapi ku lamat bibirmu tetap keras dalam tarian sundalmu. Kata-katamu, "kita dari kelompok besar", menjadikan dirimu tak lebih dari sundal, tanpa celana dalam. Terakhir tubuhmu, yang tambun itu kau jatuhkan pada gelimang "pongah", yang kau katakan "nikmat". Sehingga sesekali kau onani sendiri.

Rantau tanpa Akar

Bukan 'ku tak mau, menampari. Tapi rantau masih bertuah bagiku. Kendati tidak bagimu. Maka ku serahkan rajam pada zaman. Agar tubuhmu yang tambun itu, limpung dalam bebal lalu mati tertindih egomu sendiri.

Rantau tanpa Akar.

Aku kini tak peduli!

Demangan Baru, 6/02/2010

Nafas Kata

Di bawah jembatan, tubuh itu dihimpit hidup. Lalu lalang gergaji kelas berseliweran membelah jalan. Tubuh itu tetap pulas, menjarah bising menjadi nyanyian alam bagai di hutan rimba. Lalu bangun, terhuyung dihentakkan cacing yang marah menerjang perut. Mata pun merah-nanar. Kepalanya pecah dalam makian terhadap Tuhan. Kenapa 'Kau, kukuhkan "kuasa" pada Laki-laki itu. Bukan ia pacakkan belanak dalam belantara hidup yang berwarna biru, berlambang bintang. Bukankah ia telah menjadi "pejagal" dalam carik-carik pidato, merebahkan tubuh ringkih rakyat yang sekarat dilumat "ketiadaan". Tuhan kau telah salah.

Tuhan, ini nafas kata laki-laki yang dihimpit hidup

Demangan Baru, 07 Februari 2010

Gerai Waktu

Sang Penabuh Waktu telah melentikkan jarinya buatmu. Ia raut usia kian halus, kian singkat. Kita kian menghujung menepi. Pada tepian waktu, jingga masih saja menyemburat mengurai harapan kian lerai dalam keinginan dan cita-cita. Bagaikan lentik jari ibu pada batas lelap, waktu telah membelaimu hingga pulas dalam tidur yang membangunkan. Waktu bagaikan denting. Ia ingatkan dirimu akan sebuah hakikat hidup. Denting itu menjadi tari yang diiringi sejuta sayap malaikat, dan kibasan sejuta selandang bidadari menjadi lintuni yang mengiringi pagi akan kebaikan, cinta, dan nurani. Ia lintuhkan hidupmu sebagai titik dan masih ada titik berikutnya yang lebih panjang dan kekal. Pada titik itulah dirimu akan berlabuh.

Aku disini, buat kau tegar

Menemani hingga ujung waktu lerai di tepian awal. Aku akan terus menari dengan gemelan cinta yang kau tabuh begitu lembut dan halus. Kita bakal melewati lorong dan gerai-gerai waktu itu, kendati gerimis luruh bersama pusaran badai dan debu yang kian berseliweran. Aku menarikan diwan, sebagai doa agar Tuhan menaburkan bunga pada jalan menjadi setapak kebaikan dan berbungan keindahan. Karena itu, mari kita terus mendayung hingga batas waktu.

Buatmu yang tengah Larut dalam Hari Jadi

Laraplah dengan cinta dan rasa

Demangan Baru, 2/02/2010

Kerikil-Kerikil di Kepala

Mereka berserak di jalan ketika nafas tak lagi senada. Ketika rasa telah terbelah "pembohongan". Mereka meluncur dari semak-semak liar, berkali-kali mereka diinjak, tapi diam. Tapi setelah kebohongan lalu-lalang di kepala, tak sudi memuncak menjadi kerikil-kerikil tajam. Ya, mereka tumpah ke jalan hanya menjarah "pembohongan", lalu menukarnya dengan bunga melati buat pengantin masa depan.

Kerikil-kerikil di Kepala

Bagaikan busur yang dilepas dari kegelapan. Mereka meluncur sebagai cahaya. Tapi sayang, kemudian padam oleh otak yang tumbuh dari cawan "liur" berbisa, yang baru saja "mematuk" kebohongan menjadi "bunga" melenakan pengantin, yang kata mereka telah dinikahi sebanyak enam puluh lima persen seratus hari yang lalu.

Kerikil-kerikil di Kepala

Tangis anak tak berbapak. Degup perut kami, yang tak mencerna nasi lebih dari satu hingga dua hari, masih menunggu kerikil-kerikil menjadi lintuni yang sangup menyalak "otak berbisa", agar mengigil, lalu batu.

Demangan/29/01/2010

Secarik

Bagai air,

Kau teteskan secarik langam hidup, pada legam hati

Menyudahi rasa yang terbengkalai, karena patah

Secarik itu menjadi sebatang riung , menarikan rindu pada talang.

Bagai air,

Kau tetesi secarik penat, menjadi beliung di penanakan harapan

Secarik itu memugari takut, menjadi pagar bunga

Menjadi aroma kala anak-anak mengukuri jarak dengan benang mereka.

Ya, kaukah itu?

Kata secarik, iya. Begitu kau ronggoh hati pada sebongkah tanah gersang

Menjadi oase, menunggu kaktus berbunga rindu.

Demangan Baru 25/01/2010

Komentar