KOGENSI SEKULERISME

KOGENSI SEKULERISME

Oleh: Muhammad Sholihin

(Peneliti Muda PSIK Univ. Paramadina/alumni MTI Candung-Bukittinggi)

“Arkoun dalam mengkaji tradisi Islam telah mengunakan istilah “kapital simbolis”, dan bagaimana sebagian gerakan-gerakan politis ingin memanipulasinya untuk memobilisasinya ‘bagi kepentingan kekuasaan…”

(Hashim Shalih)

Menghayati ungkapan Hashim Shalih ini pada akhirnya akan menghantarkan kita pada pemahaman yang utuh terhadap sekulerisme. Sebab sekulerisme beberapa dekade ini dinilai sebagai “beyond of Islam”. Sekulerisme malah dinilai sebagai ‘isme’ yang bertentangan dengan Islam. Membicarakan sekulerisme terasa kian tabu ditengah-tengah gejolak gerakan mono-identitas. Dalam konteks ini, mengeluti sekulerisme dipersepsikan secara sepihak sebagai proses ‘deviasi’ dari Islam. Hingga tak jarang orang atau pun tokoh-tokoh yang mencoba memahami dogma agama yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi bahkan politik secara kritis, malah dinilai sebagai orang yang ‘keblinger’. Sungguh, sebuah penilaian yang diskriminatif atas tafsir sekulerisme. Lantas seberapa siknifikankah membicarakan Islam dalam model skriptualisme?. Dan siapa yang bisa menjamin maqhasid syar’i yang sesungguhnya atas tafsir ‘integralitas’ agama atas kehidupan politik yang serba pragmatis?.

Historisitas dari sekulerisme berakar dari dunia barat, namun bukan berarti the truth tidak akan ditemukan atas akar sekulerisme barat. Historis dari kelahiran sekulerisme berawal dari respon terhadap dominasi kehidupan yang serba ministerial dalam kehidupan Kristen Katolik, hingga kehidupan ekonomi dalam masyarakat Kristen terlalu determinan dengan aturan dari pendeta (rule from minister) dan pada akhirnya pertumbuhan dan utilitas dari proses perekonomian hanya dikuasai secara timpang oleh satu kelompok. Pengalan historisitas ini cukup untuk mengatakan bahwa sekulerisme adalah ‘pembebasan’ atas hal yang profan dan eksploitatif. Hingga spirit ‘kebenaran’ atas pembebasan praktek eksploitasi dari bentuk kehidupan agama menjadi mungkin diterapkan dalam Islam.

Islam sebagai agama yang universal dan sebagai agama yang menyediakan seperangkat komponen kedamaian dan egaliter, dan semua hal yang serba baik dikadung dalam kosmos Islam itu sendiri telah amat nyata dalam gugusan norma Islam per se. Tapi, ketika Islam dikoneksikan dengan wilayah-wilayah sosio-politik dan ekonomi, Islam malah cenderung menjadi ‘kambing hitam’. Maka tidak heran praktek ‘ministerial’ juga ditemukan dalam Islam. Dalam locus ini lah, sekulerisme perlu mendapat “kogensi” dan mendapatkan momentumnya untuk ditampilkan dalam ekspresi keislaman.

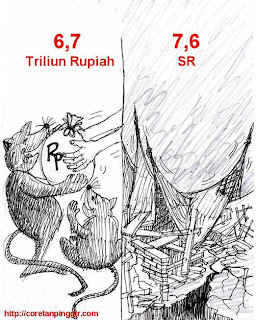

Kecenderungan hari ini, agama kian jauh diseret masuk kewilayah-wilayah yang high profan. Dengan munculnya budaya hipokrit dan sadism game dalam operasional kehidupan politik dan ekonomi, tak jarang agama menuai sasaran empuk ‘metode kambing hitam’ atas motif self interest. Minsalnya, dalam bidang politik ‘black compaign’ selalu saja mewarnai perilaku politik partai mana pun, dan dalam bidang ekonomi, habitus ‘akumulasi profit’ bagi cheobol-cheobol muslim secara tidak sehat--sebagai motif pengejaran self interest menyeruak dalam wahana tindakan yang serba pragmatis. Walhasil, Islam sebagai value resourches, kini dideviasikan dalam tindakan –tindakan rendah. Pada dasarnya ‘kapital simbolis’ yang dipersepsikan oleh Hashim Shalih berawal dari praktek penyeretan Islam sebagai hal-hal simbolis atas tindakan-tindakan rendah, seperti kekerasan pada Islam politik atau pun hipokrasi ‘over competition’ dalam bidang ekonomi. bukanlah hal yang berlebihan, jika term ‘kapital simbolis’ dicuatkan oleh Hashim Shalih sebagai penilaian atas sikap-sikap keber-Islam yang berkutut dalam bentuk simbolik dan dideviasikan ke dalam wilayah yang serba profan.

Sekulerisme bukanlah ‘isme’ yang dekstruktif terhadap Islam, tapi sekulerisme hadir dalam model ‘objektivikasi’ terma-terma yang include dalam Islam pada ruang publik. Tanpa objektivikasi, Islam hanya membawa setumpuk dominasi atas pluralitas identitas yang ada dalam wilayah publik. Berbarengan dengan ini, sekulerisme hadir sebagai frame of thinking yang mencoba merasionalisasikan terma-terma Islam untuk menembus public reason dan sebagai consensus proceding, seperti halnya, Bank versi Islam atau pun zakat sebagai solusi pemberdayaan ekonomi dan kemudian menjadi terma yang universal dan diterima secara jamak. Harus diakui dalam perkembangan Islam mutakhir mencuatnya terma-terma Islam di ruang publik adalah proses sekulerisme atas dasar objektivikasi Islam itu sendiri yang diolah oleh ilmuwan-ilmuwan muslim atau pun non muslim.

Restorasi Tafsir Atas Sekulerisme

Citra ‘beyond of Islam’ yang dibagun atas sekulerisme akhir-akhir ini oleh kelompok biqot konservatif, merupakan turning point dari perentangan proses ‘pembebasan’ atas eksploitasi politik berbasis agama atau pun kapitalisme atas metode ‘kambing hitam’ terhadap agama. Mengawali restorasi tafsir atas sekulerisme, perlu kiranya merenungi nilai dari pesan Nabi Muhammad saw ‘engkau lebih tahu dengan urusan dunia mu”. Pesan ini berarti perlunya proses objektivikasi dan rasionalisasi sesuatu yang berhubungan dengan produk manusia maupun dogma agama yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Citra yang dibangun atas sekulerisme yang cenderung memisahkan agama dari hal yang bersipat sosial, tidak sepenuhnya tepat. Karena dalam tata peradaban sekuler ‘rasionalisasi’ selalu include dengan sekulerisme, tak ada ‘isme’ dalam tata sekuler yang bebas dari rasionalitas. Dalam konteks ini lah, citra pemisahan Islam dan politik tidak tepat disandangkan dalam sekulerisme. Tapi tepat jika dimaknai sebagai objektivikasi Islam terhadap kehidupan politik.

Mafhum, citra diksriminatif atas tafsir sekulerisme lahir dari tradisi tafsir yang bibliofisme dan cenderung bersembunyi dalam jubah skriptualisme. Berawal dari pemahaman sekulerisme atas dimensi sosial dominan bersipat sosiologis-antrophologis, sedangkan pemahaman kelompok skriptualisme yang berdimensi serba teks-teologis. Hingga break paradigma sangat terlihat dalam kedua kutub ini. Hingga pertentangan ini akan terus meradang dan arif kiranya, memahami sekulerisme dalam konteks keindonesiaan yang berdiri atas dinamika kultural dan keunikan mozaik. Maka sekulerisme inklusif yang berdiri atas objektivifikasi terhadap terma-terma agama menjadi keniscayaan dari hal ini, sebab ruang publik dalam filosofi kebangsaan adalah ruang netral yang membutuhkan spirit universal tanpa ada dominasi atas nama agama. Dan hakikat dari objektivikasi agama dalam ruang publik adalah pergerakan agama secara alamiah melalui fungsi rasionalitas dan terhindar dari penerimaan agama dalam wilayah politik, ekonomi sebagai hal yang pure dogmatism. Perkembangan Islam sebagai agama rasional telah menjadi bukti betapa sekulerisme menemukan ruang yang mulia dalam kancah sejarah keberagamaan.

Penafsiran atas dogma agama adalah hal yang dianjurkan oleh Tuhan. Faktanya ‘reward’ atas proses ijtihad adalah signifier akan hal tersebut. Jika dikaitkan dengan sekulerisme ‘tafsir’ secara kontekstual dan mempreteli hal-hal kekuasaan-politis yang mungkin diesentrikkan kedalam praktek keberagamaan adalah hal yang dapat dinilai sebagai ‘ijtihadi’ dan tepatnya tidak ada yang mampu mengadili atau pun membangun pencitraan yang diksriminatif atas tafsir sekuler tersebut. Dengannya perlu kotemplasi atas rangkaian historis pembangunan Islam sebagai agama yang rasional. Dan semua proses itu telah dimulai, maka ironis jika memasungnya kembali dengan sikap eksklusive dalam ber-islam■

Komentar