DEMOKRASI LIBERAL DAN IMMEDIASI POLITIK

Oleh: Muhammad Sholihin

Apa pentingnya demokrasi liberal jika hanya berbuah oligarki partai, lonjakan golput, menguatnya kharisma individual, melemahnya peran lembaga eksekutif.

(Ferran Requejo: 1991)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perolehan suara terbanyak bagi calon anggota legislatif ke Senayan kian memperkukuh demokrasi liberal. Ini sama halnya dengan memperlebar sayap ”individualism” sebagai pucuk dalam konstruk perpolitikan ”Kita” saat ini. Dalam konteks ini, apa sesungguhnya motif MK memperlebar core politik dari ”pre-individualism” ke dalam ”pure-individualism”?

Memantik motif keputusan MK ini, setidaknya memaksa ”Kita” untuk menukik ke dalam logika demokrasi liberal yang ”bermain” dalam konstruksi politik. Menurut Ferran Requejo (1991) logika dasar dari demokrasi liberal ialah rasionalisme. Dari titik inilah, kemudian demokrasi berdiaspora menuju dataran ”liberalisme” yang lebih luas. Salah satunya, diaspora logika demokrasi liberal ini membentuk karakter politik marketisme, yang cenderung mengabaikan fitrah loyalitas kepada konstituen-nya. Dalam bentuk ini jua, maka political individualism menguat dan menggantikan political society. Pada tahap yang lebih maju, demokrasi liberal—akan dengan sendirinya ”memangkas” core komunalitas dalam politik.

Hilangnya tapak komunalisme dalam demokrasi, menandaskan pelbagai keyakinan akan ”rasionalisme” dalam demokrasi; politisi pun dengan alaminya memunggut ”rasionalisme” sebagai patronase tindakan dan pola berpolitik. Rasionalisme dalam demokrasi tetap dimaknai secara tidak berbeda dalam pemaknaan ”rasionalisme” pada wilayah ekonomi. Ferran Requejo memahami rasionalisme dalam politik adalah “the maximization of particular interests of individuals and groups.” Menuju maksimalisasi keinginan, kepuasan politik; dalam hal ini ialah kekuasaan adalah semangat dari rasionalitas politik di tengah kubangan demokrasi liberal. Ini merupakan pengertian dalam bentuk yang lain dari rasionalisme pada kehidupan politik.

Rasionalisme dalam demokrasi memang tidak begitu akrab diperdengarkan dan amat jarang dikaitkan. Karena selama ini, stigma rasionalisme hanya dilekatkan pada economic an sich. Namun seiring himpitan budaya pasar, maka ”rasionalisme” pun memasuki wilayah kehidupan secara luas, termasuk wilayah demokrasi. Inilah yang membuat ”kita” terpaksa mencacah ”liberalisme” dalam demokrasi. Seiring menguatnya rasionalisme dalam demokrasi menjadikan ”Kita’ sedang bertanya apa pengaruh terhebat rasionalisme terhadap demokrasi.

Pecahnya rasionalisme dalam tubuh demokrasi liberal, menyebabkan gesture demokrasi berubah seketika. Hal ini dilihat dari pergeseran orientasi politik di Indonesia saat ini. Politik tidak lagi bermakna bagi khalayak, terutama bagi aktor politik sebagai upaya mendorong transisi kekuasaan ke bentuk yang aplikatif dari komitmen kebangsaan dan kerakyatan. Yang terjadi malah sebaliknya. Politik hanya mampu mendorong perubahan pada kualitas individual semata dan tidak bersentuhan sama sekali dengan bangsa.

Fungsi politik dalam demokrasi sesungguhnya untuk mendorong demokratisasi. Namun ketika dentuman ”liberalisme” pecah dalam tubuh politik sebagai akibat lansung terkooptasinya demokrasi oleh ”liberalisme”—seketika politik berubah makna menjadi tujuan individual. Dalam kondisi ini, politik melahirkan berbagai bentuk politik semu, berupa politik pencitraan, politik digitalisasi, parahnya budaya politik uang menjadi bagian yang tak ter-elakkan.

Setiap aktor politik serta dipeparah oleh mesin politik (baca; partai politik) berpacu menjadi ”authistik”. Mereka mengkonstruksi realitas, yang sama sekali tidak berkaitan dengan realitas yang dialami masyarakat. Alhasil, ketimpangan ideologi dalam proses politik terhujam hebat. Ujungnya, demokrasi menjadi tumpul karena hanya dipahami sebagai ”fabricated” kekuasaan, tak lebih.

Immediasi Politik

Meminjam istilah Kierkegaard ”immediasi” dimaknai sebagai wilayah, di mana orang hidup berdasarkan hasrat dan perasaan yang menuntut untuk dipenuhi lansung. Ini tepat dipasangkan dengan kata politik. Karena kini tak ubahnya, realitas politik hanya dikonstruksi untuk memenuhi hasrat berkuasa secara cepat, instan, tanpa perlu mengabdi dan berbuat untuk rakyat terlebih dahulu.

Mengamati realitas politik yang sedang berkembang, mengingatkan ”Kita” pada sebuah drama faust karya penyair Jerman, Goethe. Dalam drama ini diceritakan bahwa faust membuat perjanjian dengan setan agar dapat memperoleh kenikmatan, kekuasaan, dan pengetahuan yang luas, termasuk mengenal sulap. Dalam konteks ini Faust merupakan tokoh estetis, yang selalu ingin tumbuh secara instan. Apa kaitannya penggalan ini dengan realitas politik kita saat ini?

Tak ada yang menyanggal bahwa politik ”Kita” saat ini lahir dari berbagai bentuk perjanjian yang kompleks, dan melibatkan banyak jejaring. Faktanya, perjanjian aktor politik dengan kekuatan modal untuk mendapatkan talangan kampanye, atau pun perjanjian politisi dengan media massa/elektronik untuk membentuk politik realitas; perjanjian-perjanjian ini adalah bagian penting dari proses politik saat ini. Ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh aktor politik dengan kekuatan yang berada di luar dirinya. Kemudian perjanjian-perjanjian ini akan melahirkan pelbagai konsekwesi, aneka tawaran regulasi terhadap ”patner” politiknya ketika sang aktor memenangkan pertarungan politik.

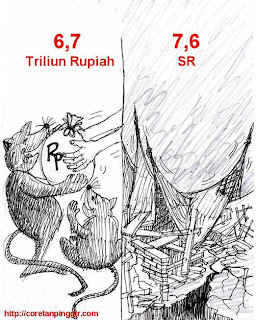

Perjanjian para politisi dengan jejaring kompleks, berakibat pada muara politik hanya untuk kekuasaan spasial, bahkan amat artifisial. Tak heran jika banyak regulasi yang digubah oleh aktor politik tatkala berkuasa hanya mampu melahirkan berbagai proteksi untuk kelompok. Jika regulasi ini tak mampu membayar ”utang politik”, maka seketika ”pikiran liar” (the savage mind) menyertai pola dan tingkah politisi di Senayan, makanya ”Kita” tak lebih terperanjat ketika banyak Dewan Rakyat (DPR) tersandung korupsi kelas kakap.

Immediasi politik ibarat sebidang tanah penuh tanaman yang semuanya ingin tumbuh. Kendati, antara satu tumbuhan tidak memiliki kualitas yang lebih dibanding yang lainnya. Demikian jua, dengan politisi kita hari ini. Pertarungan simbolik menjadi keniscayaan dari immediasi politik ini. Tak terbanyangkan bagaimana 38 parpol nasional dan enam di tingkat lokal untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saling perang bracnmark (baca; simbol) politik. Pada saat yang sama, partai-partai lama, khususnya lima besar hasil Pemilu 2004, bersanding dan bertarung satu sama lain, dipersengit dengan hadirnya ”pemain” baru. Persaingan simbolik ini (baik simbol agama maupun nonagama) memperteguh pengertian masyarakat terhadap aktor politik/mesin politik ”hanya segitukah kualitas politik kita”.

Demokrasi liberal yang melahirkan anak haram ”immediasi politik” telah membuat Indonesia kian kupak. Kenyataannya, proliferasi persaingan politik secara simbolik kian menyeret simbol primodial, entah agama, ideologi ke dalam medan pendangkalan makna yang cepat. Bahkan, agama, dan kata sakti nasionalisme mengalami pendangkalan akibat penetrasi politik. Ketika kalimat-kalimat sakral ini ( baca; Agama, Nasionalisme) mengalami ”pendangkalan” entah kepada apalagi kita mentransedenkan bangsa ini. Sebab kalimat agama tidak lagi menjadi sakti, sama halnya dengan kalimat nasionalisme yang tak lagi ampuh merekat. Demikianlah cengkraman demokrasi liberal melukai bangsa, dan mengubah semangat politik negara.▪

Komentar

benar juga..!!!