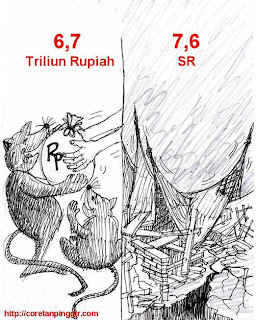

Lantak Gempa dan Jentik MUI

Oleh: Muhammad Sholihin

GEMPA yang membuat kita lantak, telah menjadi genderang tambur untuk dunia. Semua orang tergagap, lalu bertindak. Sekadar menolong. Pertanda kita makhluk yang memiliki kelembutan untuk menolong. Jika gempa tak memandang siapa, dari mana, beragama apa. Barangkali Tuhan pun hendak menegaskan “menolong” tak memandang siapa, dari mana; pendosa atau pun maksum. Seperti Nabi saw. Orang kafir pun ia selamatkan dari murka. Walau wajahnya diludahi. Ia balas dengan senyum, dan dengan kata-kata yang lebih tenang.

Juga di Pariaman. Israel. Walau mereka memiliki paras bengis. Merengut korban di Palestina. Tapi masih ada sisa kemanusiaan dalam hati mereka. Salahkah jika mereka ulurkan tangan. Sekadar membalut luka menganga saudara? Untuk korban gempa. “Lalu kenapa obat-obatan itu disita MUI.”

Barangkali, alasan MUI ada pada “menyelamatkan akidah.” Jika menoleh pada akar kata “akidah”; adalah masdar, dengan “ta” marbuthoh. Menunjukkan “takrir”. Sesuatu yang berulang-ulang dan kukuh. Ibarat ikatan yang disilang, berulang-ulang, dan dipintal-pintal. Sehingga probabilitas kemelencengan dari ikatan itu, kecil. Dalam konteks Minang. Bukankah kita orang Islam. Akidah kita bukan hal yang sinkretis. Atau pun kejawen. Tapi Islam kita jalin berkelindan menjadi identitas. Bagaikan ruh dalam tubuh. Lebih dari itu, ia telah menjadi spirit; mengerakkan kata Mohamad Sobary. Mungkinkah dengan sebilah obat-obatan kita berpindah agama. Barangkali tidak. Lalu kenapa takut.

Jika kita mencibir pada Israel, barangkali wajar. Tapi jika MUI menyita bantuan Israel untuk korban gempa, masih wajarkah? Atas dasar apa? Mungkin atas dasar “sentimen keagamaan.” Itu pun barangkali. Melampaui hal ini, ketika semua kita lantak oleh luluh. Rumah-rumah rata. Keluarga telah rengkah di bawah tanah. Luka masih menganga. Maka adalah keniscayaan, jika bumi Minang akan menjadi sarang bagi bantuan-bantuan asing. Seperti tetangga yang memasak sayur, ia hantarkan “kuah” bagi kita. Etiskah kita tampar pemberian itu hingga tumpah. Tak ada satu agama pun yang mengajarkan “menolak pemberian.” Apalagi Islam. Untuk tidak mengatakan “hipokrite”. Karena memang kita tengah butuh. Tuhan pun marah jika kita menjadi “hipokrite.” Siapa tahu Tuhan lah yang mengerakkan hati Israel, menelurkan bantuan. Sedikit ia jentik hati mereka dengan “hibah.” Lalu tergerak.

Dalam keadaan serba kusut masai. Psikologi yang terguncang. Kita sama-sama tahu, keadaan tengah serba sulit. Sekadar untuk bertahan dalam Islam adalah hal kecil bagi kita. Tapi untuk menganjal perut, mengobati luka yang bernanah atau membangun sendi-sendi rumah yang rata, tanpa harus mengadaikan akidah, kita butuh “gandengan” orang lain. Sekalipun meraka Yahudi. Agaknya kearifan ini adalah patok yang terpancang dalam akar kearifan Minangkabau. Open minded. Tradisi kita telah ajarkan integralistik, harmonis dan dialektik dalam menalar, hingga melahirkan sikap yang inklusif tapi spritualis.

Dus, berpikir integral antara “kemanusian dan spiritualitas” dalam kondisi yang oleng adalah keniscayaan. Seperti di Minang saat ini. Mengkambing hitamkan “agama”, entah itu Yahudi; Nasrani, untuk menolak bantuan, sekadar hendak menampar “lil ta’lim” adalah sikap kekanak-kanakan dalam beragama. Sudah sama-sama kita hirup, agama kita masih kuat. Akidah kita, masih terpancang kokoh. Karena itu kita butuh kemaslahatan yang lebih mendesak. “need necessaries” dalam ilmu ekonomi atau “al-hajji’ah” dalam konsep Imam as-Syatibi. Pendeknya, obat-obatan, alat bertukang, tenda, sandang dan papan adalah kebutuhan kita, Para Korban di tanah gempa.

Demikian, agaknya MUI atau pun segelintir yang “pendek”, untuk tidak mengatakan kekanak-kanakkan dalam memahami kemaslahatan; perlu kembali memantik makna kemaslahatan versi yang lebih humanis; solider; dan tak keruh oleh subjektifitas “absolutisme” paradigma beragama (absolutism paradigm in religiousity). Untuk rehat sebentar, burai dulu lah nalar burhani dalam memaknai realitas, terkait bantuan Israel pada kita. Buka sedikit saja hati, agar belenggu “skriptualisme” dalam memantik ayat “Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani terhadap-Mu.” Terburai. Sebentar dalam lantak puing-puing, singkirkan pemahaman teks oriented. Beralihkan pada nalar irfani.

Bukankah As-Syatibi (w 750 H) telah melantaikan teori “kemaslahatan”. Seperti tukang rumah. Ia tahu Islam, tak cukup mengandalkan sikap “skriptualisme” dalam memaknai realitas. Al-Jabiri (1939) melengkapi As-Syatibi, “kita butuh nalar irfani”, untuk memantik fenomena sosial. Keduanya mendorong kita, agar bersikap arif memandang fenomena bantuan asing. Jangan terbuai “ketakutan” bertukar akidah. Lalu membabi buta, menampar orang asing, terlebih Israel, karena meraka Yahudi.

Jika korban gempa saja bisa berpikir arif, “saat ini menghargai pemberian dan menimbang ikatan kemanusian, lebih penting dari pada melihat “siapa dia”, “apa agamanya.” Senada yang diperlihatkan Cak Nur kriteria keberkenaan kepada Allah bukan keanggotaan formal seseorang pada suatu agama an sich-secara sederhana: masuk Islam atau tidak-melainkan sikap hati orang itu. Islam menurut sosok yang dikenal sebagai Guru Bangsa itu juga berarti "penyerahan" kepada Tuhan. Dalam makna yang lain, lebih menukik lagi, ber-Tuhan bukan terletak pada sikap “heroisme” menjadi pagar bagi orang yang ber-akidah. Melainkan adalah membasuh hati agar lebih arif dalam ber-akidah. Seutuhnya, agar agama tidak habis terkuras “mempersoalkan akidah”. Tapi melainkan bagaimana akidah itu menjadi bara untuk melakukan aksi, lebih sosial, dan solider. Allahu a’lamu.[]

Juga di Pariaman. Israel. Walau mereka memiliki paras bengis. Merengut korban di Palestina. Tapi masih ada sisa kemanusiaan dalam hati mereka. Salahkah jika mereka ulurkan tangan. Sekadar membalut luka menganga saudara? Untuk korban gempa. “Lalu kenapa obat-obatan itu disita MUI.”

Barangkali, alasan MUI ada pada “menyelamatkan akidah.” Jika menoleh pada akar kata “akidah”; adalah masdar, dengan “ta” marbuthoh. Menunjukkan “takrir”. Sesuatu yang berulang-ulang dan kukuh. Ibarat ikatan yang disilang, berulang-ulang, dan dipintal-pintal. Sehingga probabilitas kemelencengan dari ikatan itu, kecil. Dalam konteks Minang. Bukankah kita orang Islam. Akidah kita bukan hal yang sinkretis. Atau pun kejawen. Tapi Islam kita jalin berkelindan menjadi identitas. Bagaikan ruh dalam tubuh. Lebih dari itu, ia telah menjadi spirit; mengerakkan kata Mohamad Sobary. Mungkinkah dengan sebilah obat-obatan kita berpindah agama. Barangkali tidak. Lalu kenapa takut.

Jika kita mencibir pada Israel, barangkali wajar. Tapi jika MUI menyita bantuan Israel untuk korban gempa, masih wajarkah? Atas dasar apa? Mungkin atas dasar “sentimen keagamaan.” Itu pun barangkali. Melampaui hal ini, ketika semua kita lantak oleh luluh. Rumah-rumah rata. Keluarga telah rengkah di bawah tanah. Luka masih menganga. Maka adalah keniscayaan, jika bumi Minang akan menjadi sarang bagi bantuan-bantuan asing. Seperti tetangga yang memasak sayur, ia hantarkan “kuah” bagi kita. Etiskah kita tampar pemberian itu hingga tumpah. Tak ada satu agama pun yang mengajarkan “menolak pemberian.” Apalagi Islam. Untuk tidak mengatakan “hipokrite”. Karena memang kita tengah butuh. Tuhan pun marah jika kita menjadi “hipokrite.” Siapa tahu Tuhan lah yang mengerakkan hati Israel, menelurkan bantuan. Sedikit ia jentik hati mereka dengan “hibah.” Lalu tergerak.

Dalam keadaan serba kusut masai. Psikologi yang terguncang. Kita sama-sama tahu, keadaan tengah serba sulit. Sekadar untuk bertahan dalam Islam adalah hal kecil bagi kita. Tapi untuk menganjal perut, mengobati luka yang bernanah atau membangun sendi-sendi rumah yang rata, tanpa harus mengadaikan akidah, kita butuh “gandengan” orang lain. Sekalipun meraka Yahudi. Agaknya kearifan ini adalah patok yang terpancang dalam akar kearifan Minangkabau. Open minded. Tradisi kita telah ajarkan integralistik, harmonis dan dialektik dalam menalar, hingga melahirkan sikap yang inklusif tapi spritualis.

Dus, berpikir integral antara “kemanusian dan spiritualitas” dalam kondisi yang oleng adalah keniscayaan. Seperti di Minang saat ini. Mengkambing hitamkan “agama”, entah itu Yahudi; Nasrani, untuk menolak bantuan, sekadar hendak menampar “lil ta’lim” adalah sikap kekanak-kanakan dalam beragama. Sudah sama-sama kita hirup, agama kita masih kuat. Akidah kita, masih terpancang kokoh. Karena itu kita butuh kemaslahatan yang lebih mendesak. “need necessaries” dalam ilmu ekonomi atau “al-hajji’ah” dalam konsep Imam as-Syatibi. Pendeknya, obat-obatan, alat bertukang, tenda, sandang dan papan adalah kebutuhan kita, Para Korban di tanah gempa.

Demikian, agaknya MUI atau pun segelintir yang “pendek”, untuk tidak mengatakan kekanak-kanakkan dalam memahami kemaslahatan; perlu kembali memantik makna kemaslahatan versi yang lebih humanis; solider; dan tak keruh oleh subjektifitas “absolutisme” paradigma beragama (absolutism paradigm in religiousity). Untuk rehat sebentar, burai dulu lah nalar burhani dalam memaknai realitas, terkait bantuan Israel pada kita. Buka sedikit saja hati, agar belenggu “skriptualisme” dalam memantik ayat “Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani terhadap-Mu.” Terburai. Sebentar dalam lantak puing-puing, singkirkan pemahaman teks oriented. Beralihkan pada nalar irfani.

Bukankah As-Syatibi (w 750 H) telah melantaikan teori “kemaslahatan”. Seperti tukang rumah. Ia tahu Islam, tak cukup mengandalkan sikap “skriptualisme” dalam memaknai realitas. Al-Jabiri (1939) melengkapi As-Syatibi, “kita butuh nalar irfani”, untuk memantik fenomena sosial. Keduanya mendorong kita, agar bersikap arif memandang fenomena bantuan asing. Jangan terbuai “ketakutan” bertukar akidah. Lalu membabi buta, menampar orang asing, terlebih Israel, karena meraka Yahudi.

Jika korban gempa saja bisa berpikir arif, “saat ini menghargai pemberian dan menimbang ikatan kemanusian, lebih penting dari pada melihat “siapa dia”, “apa agamanya.” Senada yang diperlihatkan Cak Nur kriteria keberkenaan kepada Allah bukan keanggotaan formal seseorang pada suatu agama an sich-secara sederhana: masuk Islam atau tidak-melainkan sikap hati orang itu. Islam menurut sosok yang dikenal sebagai Guru Bangsa itu juga berarti "penyerahan" kepada Tuhan. Dalam makna yang lain, lebih menukik lagi, ber-Tuhan bukan terletak pada sikap “heroisme” menjadi pagar bagi orang yang ber-akidah. Melainkan adalah membasuh hati agar lebih arif dalam ber-akidah. Seutuhnya, agar agama tidak habis terkuras “mempersoalkan akidah”. Tapi melainkan bagaimana akidah itu menjadi bara untuk melakukan aksi, lebih sosial, dan solider. Allahu a’lamu.[]

Yogya, 26 Nov 2009

Komentar