NEGARA MINUS KEMASLAHATAN

Oleh: Muhammad Sholihin

Tugas penting pemerintahan adalah menciptakan kemaslahatan. Demikian sebuah kaidah fiqh menuntun dan mengarisi kewajiban negara terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dalam konteks ini, sudahkah negara kita berjalan ke arah itu; sebuah jalan yang ditapaki untuk menciptakan kemaslahatan bagi ummat/rakyat?

Satu bulan lalu, tepatnya hari Minggu, di pertengahan Maret; saya masih ingin menjelajahi Kota Padang, untuk sedikit mengamati rona kota yang kini tengah berubah; Saya memutuskan untuk sedikit berjalan kaki dari Hawai; sebuah kawasan pertokohan di Pasar Raya, Padang menuju ke Mesjid at-Taqwa. Perjalan ini membuat hidung Saya terasa kempas-kempos menghirup polusi yang ditimbulkan dari knalpot mobil, dan sepeda motor yang melintas di jalan pasar raya ini, karena memang penguna kendaraan bermotor di kota ini kian meningkat semenjak dekade terakhir, walaupun krisis keuangan global menimpa, masuk, menyergap untuk kemudian meruntuhkan sendi-sendi perekonomian. Namun heran, tingkat konsumsi tampaknya tidak begitu terpengaruh, akankah ini menandakan negara kita tengah kian melenjit menjadi negara makmur? Saya belum yakin sepenuhnya. Kembali pada jalan tadi; diiringi klakson mobil, gemuruh bebunyian sepeda motor, saya berjalan pelan diantara sesak kendaraan, ketika hampir sampai di tugu air manjur di simpang empat, dekat at-Taqwa, langkah saya terhenti atau terpaksa menghentikan langkah, sebab didepan saya tengah duduk seorang laki-laki tua, lumpuh, dan di depannya terdapat ember kecil, berwarna biru, entah untuk apa, tapi yang jelas didalam ada lembaran rupiah yang ukuran tidak seberapa jika dibanding dengan tabungan anak pejabat yang baru lahir satu hari. “Dia”, kata penduduk kota ini adalah pengemis; bagi saya ia tidak tampak sebagai pengemis, melainkan hanya seorang manusia malang, yang terpaksa membeku ditepi jalan itu, mengais uang logam dari orang-orang yang lalu lalang mengantikan peran negara, mensubsidi mereka.

Kisah lain serupa, tapi beda tempat; pertengahan April 2009, kaki saya menginjak tanah Jawa, “Yogyakarta”; sebuah kota tempat berdirinya Keraton Ngajogyakarta di mana Sri Sultan hidup, dan kini tengah menyiapkan diri untuk berlayar menuju istana negara, gedung putih di lapangan banteng, dekat Monas di Jakarta. Saya tidak begitu tertarik membicarakan ini. Melintasi ini; hampir setiap hari saya melintasi jalan Urip Sumoharjo, ini agaknya menjadi rutinitas Saya hari ini, dan entah untuk beberapa waktu kedepan―Saya nikmati, gemuruh mesin motor, mobil, yang kelihatannya tergesa-gesa melintasi jalan Urip Sumoharjo ini. Sebuah Panorama yang menyimpang, karena saya tidak lagi menemukan sepeda Ontel yang menjadi gambar dari baju Dagadu, yang dulu sering Saya lihat di baju teman-teman saya.

Masyarakat teknologi kini telah mengantikan masyarakat ontel di Yogyakarta. Ironisnya, ketika di Padang pengemis bergelimpangan di jalanan walau tidak terlalu banyak, di Yogya juga berjejer. Bahkan sedikit lebih parah, pengemis, ada juga gembel―tidur di emperan toko-toko yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari di sepanjang jalan Urip Sumoharjo dan mungkin juga masih banyak di sudut lain di kota Yogyakarta. Modusnya sama, mereka adalah penarik pajak mengantikan peran negara dari tangan-tangan masyarakat yang sedikit punya uang, pantaskah?

Memahami fenomena ini saya kembali ingat inti dari tulisan Radhar Panca Dahana, yang bertajuk “mari mensubsidi negara”, dalam sebuah media massa. Objeknya sama, ketika Radhar Panca Dahana menaiki angkot dari rumah ketempat kerja, ia dibrendel oleh suara pengamen menyanyi secara dadakan, begitu juga pengemis yang membalik telapak tangan mereka, hingga memperlihatkan telapak tangan yang kumal, agar diisi dengan uang rupiah; Radhar Panca Dahana, menyimpulkan ketika kita memberi mereka uang, sungguh kita telah mengantikan peran negara mensubsidi orang-orang miskin, dan anak-anak terlantar, sebagaimana yang termaktub dalam batang tubuh UUD-1945. Semestinya negara lah yang menjamin kehidupan yang layak pada anak-anak terlantar, orang miskin ini sebagaimana yang diamanahkan UUD 1945.

Di sekitar kita, berjejer rakyat-rakyat jelata, yang dikategorikan orang-orang miskin oleh negara; orang-orang yang berpenghasilan 5.000 sampai 10.000 rupiah setiap harinya, atau malah kurang―ini kategori yang dirumuskan oleh BPS; sebuah lembaga statistik kepunyaan negara. Benar atau tidak, yang jelas orang-orang yang berpenghasilan dalam range itu harus mau dikatakan miskin. Lalu jika begitu banyak orang miskin di negara ini, Apa yang dilakukan negara?

Sebuah negara baru dikatakan makmur jika ia telah mencapai indikator-indikator yang ditetapkan oleh negara-negara maju lewat teori pertumbuhan ekonominya, seperti tingkat konsumsi yang tinggi, pengunaan teknologi, waktu luang (leisure times). Ini berbeda dengan indikator yang ditetapkan Islam. Bagi Islam, sebagaimana yang termaktub dalam hirarkis pembentukan fikih dalam Mazhab Hanafi, Syafi’i, dan juga Maliki; kemaslahatan menempati locus yang penting, ia menjadi indikator dalam pembangunan hukum, ekonomi, dan politik di sebuah negara. Negara sah dikatakan tidak makmur jika negara belum mampu mewujudkan kemaslahatan bagi ummat/rakyatnya.

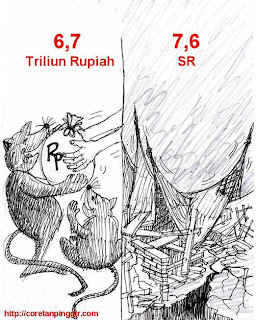

Selama ini kita, terutama negara “abai” mengaitkan tujuan politik, ekonomi berdasarkan teori kemaslahatan (al-muslahah al-mursalah). Hal ini dapat ditelisik dari berjejernya kemiskinan, busung lapar, pengemis, anak terlantar, malnutrisi, penganguran, melek huruf.

“Raiyatu al-imam manutun ala maslahah”; sebuah teori universal yang sejajar dengan etika kebahagian yang dicetuskan oleh Aristoteles, “mewujudkan kemaslahatan umum”, seperti mendorong masyarakat meraih kebahagian, yang diukur dari tingkat pencapaian kesehatan, pendidikan, subsistensi ekonomi. Namun sedikit lebih maju, dalam aliran fikih, kemaslahatan tidak hanya diukur dari pencapaian material, tetapi dimensi spritual juga menjadi bagian inheren dalam kemaslahatan tersebut. Ada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam teori kemaslahatan yang dirintis oleh tokoh-tokoh fikih dalam Islam.

Asy-Syatibi minsalnya, menegaskan kemaslahatan wajib diwujudkan, tanpa kemaslahatan pertumbuhan dan perkembangan material dan spritual tidak akan dapat diwujudkan. Ini kemudian yang menjadi dasar argumen, bahwa siklus politik, dan regulasi ekonomi, pun supremasi hukum setidaknya akan bermakna dan mampu menjadi energi pengubah sebuah negara dan bangsa jika saja sistem, budaya yang digerakkan oleh elementer-nya berjalan dengan ruh kemaslahatan ini. Tanpa ini, Allahu a’lamu bi shawab.[]

Komentar